多様な働き方や法改正が加速するいま、労務・社会保険関連の記事には専門家による正確な知見が欠かせません。

しかし「どの社会保険労務士に依頼すればいいのか分からない」という声は少なくありません。

そこで本記事では、監修実績や専門領域、オンライン対応力などを総合的に評価し、記事監修を安心して任せられる社会保険労務士を20名厳選しました。労務コンテンツの質を高めたい編集者・企業担当者の方は、ぜひ一覧を参考に最適なパートナーを見つけてください。

依頼できる社会保険労務士一覧

※全国対応可能・広域対応の社労士を中心に、労務・人事・労働法・助成金等の記事監修実績がある専門家をリストアップしています(五十音順ではありません)。

(注:上記料金は特記なき場合、Web記事1本あたりの税込目安料金です。記事の分量・難易度によって変動する場合があります。)

涌井社会保険労務士事務所(涌井 好文)ランサーズ認定ランサー。監修時社労士証票提示可。監修費用:7,500円

涌井社会保険労務士事務所(涌井 好文)ランサーズ認定ランサー。監修時社労士証票提示可。監修費用:7,500円 すもり社会保険労務士事務所(安森 将)特定社労士。上場~ベンチャー企業労務コンサル経験豊富。監修費用:10,000円

すもり社会保険労務士事務所(安森 将)特定社労士。上場~ベンチャー企業労務コンサル経験豊富。監修費用:10,000円 社会保険労務士事務所HRフォレスト(加藤 友美)池袋開業の女性社労士。人事制度構築や福利厚生コンサル経験豊富。監修費用:15,000円

社会保険労務士事務所HRフォレスト(加藤 友美)池袋開業の女性社労士。人事制度構築や福利厚生コンサル経験豊富。監修費用:15,000円 きた社労士事務所(北 光太郎)Webライティング・監修200本超。doda等の監修実績。監修費用:16,500円

きた社労士事務所(北 光太郎)Webライティング・監修200本超。doda等の監修実績。監修費用:16,500円 社会保険労務士法人岡佳伸事務所(岡 佳伸)厚労省勤務等経て独立。新聞・テレビ出演経験あり。監修費用:20,000円

社会保険労務士法人岡佳伸事務所(岡 佳伸)厚労省勤務等経て独立。新聞・テレビ出演経験あり。監修費用:20,000円 社会保険労務士のぞむ事務所(小林 希夢)幅広い法知識に基づく監修が可能。監修費用:27,500円

社会保険労務士のぞむ事務所(小林 希夢)幅広い法知識に基づく監修が可能。監修費用:27,500円 社会保険労務士法人九段経営パートナーズ(内田 健太郎)助成金申請や就業規則作成等幅広く対応。監修費用:27,500円

社会保険労務士法人九段経営パートナーズ(内田 健太郎)助成金申請や就業規則作成等幅広く対応。監修費用:27,500円 ドラフト労務管理事務所(鈴木 圭史)派遣業許可支援・海事労務相談にも対応。監修費用:27,500円

ドラフト労務管理事務所(鈴木 圭史)派遣業許可支援・海事労務相談にも対応。監修費用:27,500円 MORI社会保険労務士事務所(森 慎一)就業規則整備や教育講師まで幅広くサポート。監修費用:27,500円

MORI社会保険労務士事務所(森 慎一)就業規則整備や教育講師まで幅広くサポート。監修費用:27,500円 社労士オフィス羽場(羽場 康高)職場環境整備やトラブル防止支援。監修費用:27,500円

社労士オフィス羽場(羽場 康高)職場環境整備やトラブル防止支援。監修費用:27,500円 社会保険労務士事務所フェリシアンス(堀川 眞也)LGBTキャリア相談等多様に活躍。監修費用:27,500円

社会保険労務士事務所フェリシアンス(堀川 眞也)LGBTキャリア相談等多様に活躍。監修費用:27,500円 社労士事務所On Your Side(廣瀬 愛梨)労務監査やメンタルヘルス講師。美容業界顧問実績。監修費用:27,500円

社労士事務所On Your Side(廣瀬 愛梨)労務監査やメンタルヘルス講師。美容業界顧問実績。監修費用:27,500円 畑社会保険労務士事務所(畑 美希)HR Tech導入支援。人事経験豊富。監修費用:27,500円

畑社会保険労務士事務所(畑 美希)HR Tech導入支援。人事経験豊富。監修費用:27,500円 グッドライフ設計塾(菅田 芳恵)社労士・FP技能士。執筆実績多数。監修費用:27,500円

グッドライフ設計塾(菅田 芳恵)社労士・FP技能士。執筆実績多数。監修費用:27,500円 栗城社会保険労務士事務所(栗城 恵)外資系進出支援対応。講師・執筆寄稿多数。監修費用:27,500円

栗城社会保険労務士事務所(栗城 恵)外資系進出支援対応。講師・執筆寄稿多数。監修費用:27,500円 松澤社会保険労務士・キャリアコンサルタント事務所(松澤 晋平)採用・定着支援に強み。キャリア支援も従事。監修費用:27,500円

松澤社会保険労務士・キャリアコンサルタント事務所(松澤 晋平)採用・定着支援に強み。キャリア支援も従事。監修費用:27,500円 トモ社会保険労務士事務所(朝田 夏代)助成金・労務体制立上げ支援に注力。監修費用:27,500円

トモ社会保険労務士事務所(朝田 夏代)助成金・労務体制立上げ支援に注力。監修費用:27,500円 アベリア人事労務コンサルティング(大柴 良史)現代課題に即したコンサル実績。監修費用:27,500円

アベリア人事労務コンサルティング(大柴 良史)現代課題に即したコンサル実績。監修費用:27,500円 office role(郡司 果林)IT業界労務管理に精通。著書や連載多数。監修費用:27,500円

office role(郡司 果林)IT業界労務管理に精通。著書や連載多数。監修費用:27,500円 NIC社会保険労務士法人(永田 幸江)サービス業・学校法人労務に強み。研修講師・執筆も。監修費用:27,500円

NIC社会保険労務士法人(永田 幸江)サービス業・学校法人労務に強み。研修講師・執筆も。監修費用:27,500円 山本社会保険労務士事務所(山本 征太郎)若手社労士。チャット・Zoomでリアルタイム対応。監修費用:27,500円

山本社会保険労務士事務所(山本 征太郎)若手社労士。チャット・Zoomでリアルタイム対応。監修費用:27,500円 エキップ社会保険労務士法人(濱田 京子)東京労働局あっせん委員。労使トラブル解決多数。監修費用:27,500円

エキップ社会保険労務士法人(濱田 京子)東京労働局あっせん委員。労使トラブル解決多数。監修費用:27,500円 寺島戦略社会保険労務士事務所(寺島 有紀)楽天で内部統制経験。IPO準備企業の労務支援実績。監修費用:27,500円

寺島戦略社会保険労務士事務所(寺島 有紀)楽天で内部統制経験。IPO準備企業の労務支援実績。監修費用:27,500円

- 本記事は 2025年5月1日時点の情報に基づいて作成しています。最新の状況は各事務所の公式サイト等でご確認ください。

基礎知識

社会保険労務士とは?専門領域と監修できるテーマ

社会保険労務士(社労士)は、労働法や社会保険法に基づく手続代行や労務管理の専門家であり、企業の人事・労務管理から年金相談まで幅広い業務を担う国家資格者です。

具体的には、労働保険・社会保険の各種手続きの代理提出や就業規則の整備、労務相談、給与計算といった「人の雇用」に関するあらゆる事務に精通しています。また、社労士は労務分野のプロフェッショナルとして、「社会保険」や「就業」、「労災」など労務関係の記事の監修も行うことができます。

つまり、採用や退職、雇用保険・年金、働き方改革や労働トラブル、防災・安全衛生、助成金制度など、人事労務や社会保険に関わるテーマであれば、社労士が記事内容をチェックし専門的観点からアドバイスすることが可能です。就職・転職サイト、労働問題に関する情報サイト、会社設立時の労務手続き案内など、労務関連のコンテンツを発信する場合には、社労士に記事監修を依頼すると良いでしょう。

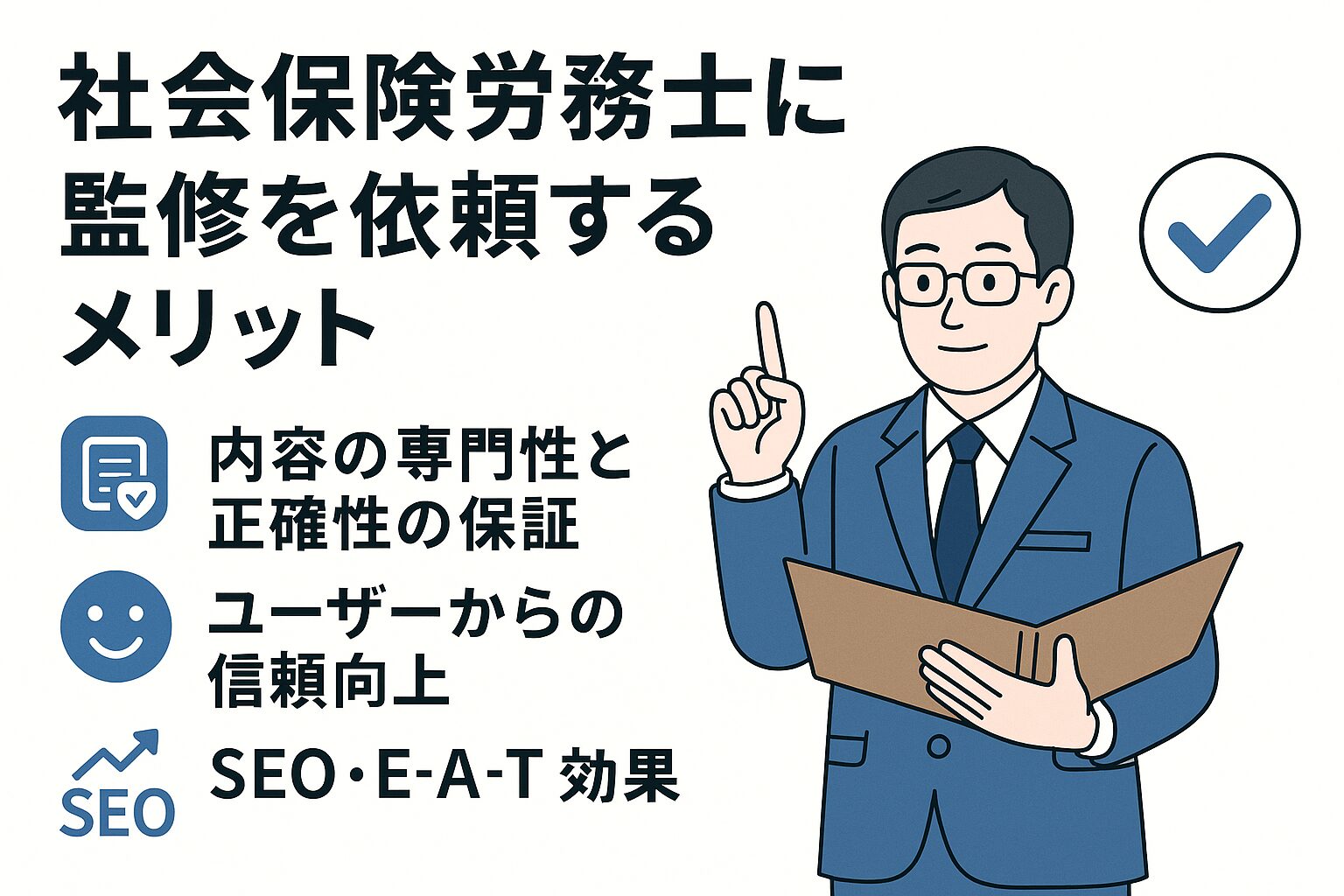

社会保険労務士に監修を依頼するメリット

労務や社会保険に関する記事を社労士に監修してもらうことで、主に次のようなメリットがあります :

内容の専門性と正確性の保証

社会保険労務士がチェックすることで、記事内容が法律的に誤りないか確認・是正できます。労務分野は複雑で判断が難しいケースも多いですが、専門家による監修で正しい情報に基づいた記事だと保証が得られます。

ユーザーからの信頼向上

読者は「誰が書いたか不明な記事」よりも「専門の社労士が監修した記事」の方が安心して読み進められます。監修者情報があることで記事の信頼性が上がり、ユーザーが最後まで読んでくれる可能性が高まります。結果としてページ離脱率の低下や他記事の閲覧増加が期待でき、サイト全体の評価向上につながります。

SEO・E-A-T効果

社労士監修記事には専門家サイトからの被リンクを付与できる場合があり(記事末尾に「監修:〇〇社労士」等でリンク掲載)、これが検索エンジン最適化(SEO)にプラスになります。特にYMYL分野では専門性・権威性・信頼性(E-A-T)が重視されますが、専門家による監修はそのE-A-T対策として有効です。

このように、社労士に記事チェックを依頼することは、内容面の質保証と読者・検索エンジン双方へのアピールにつながります。例えば、後述する社労士の中には元ハローワーク職員でNHK番組に出演するなど高い実績を持つ方もおり、そうした専門家が名を連ねることで媒体の信頼性が一層高まるでしょう。

主なサービス内容と料金相場

社労士による記事監修サービスの内容は、主に「記事の内容チェックと助言提供」です。

具体的には、依頼者から草稿や原稿を預かり、事実関係や法令解釈の誤り、不適切な表現がないかを確認します。もし内容に誤りや古い情報があれば修正点の提案を行い、不足している事項についても専門的見地からアドバイスが提供されます。

社労士自身が記事を丸ごと書き直すわけではなく、あくまで監修(校閲に近いチェック業務)が基本ですので、大幅な文章の書き換えは含まれない点に注意が必要です 。ただし、簡単な修正であれば監修の一環で指示がもらえるケースもあります 。

監修料金の相場は、1記事あたり約2〜3万円程度が目安です。例えば、専門家マッチングサービス「みんなの記事監修」では社労士の監修料は1記事あたり27,500円(税込)と設定されています 。記事のボリュームが非常に多い場合や内容が複雑で計算を伴うような場合には、別途見積り(追加料金)となることもあります 。

個別の社労士事務所に直接依頼する場合は、記事の長さや難易度によって費用が変動しますが、概ね数万円程度を想定しておくと良いでしょう。全国対応可能なベテラン社労士の場合でも、この相場から大きく逸脱することは少ないようです。下記に、記事監修の実績がある社労士の一覧と対応分野・料金目安をまとめました。

お役立ち情報

依頼から公開までの流れ

記事監修の一般的な進行フローを確認しておきましょう。以下は、社労士に監修を依頼してから記事を公開するまでの標準的な6つのステップです :

まず記事の内容テーマに適した専門分野のプロを選びます(労務分野なら社労士、法律全般なら弁護士…といった選択)。労務関連の記事であれば上記一覧のような社労士が適任です。

監修をお願いしたい社労士にコンタクトを取り、記事草稿を送付して依頼内容を説明します。専門家マッチングサービスを利用する場合はフォームで社労士を指名し、記事URLや原稿ファイルを添えて送信します。

提示された監修料金や納期など条件に問題なければ発注確定し、所定の方法で料金を支払います(通常は銀行振込。プラットフォーム経由ならサイト上決済等)。※支払い方法は事前取り決めに従いますが、サービスによっては銀行振込のみの場合もあります。

入金確認後、社労士が記事内容をチェックします。法律面の誤りや不適切な表現、最新法改正への未対応などがないか細部まで確認し、必要に応じてコメントや修正提案をフィードバックしてくれます。やり取りはメールやドキュメント上のコメント機能等で行われ、疑問点は双方で確認します。

社労士から指摘を受けて記事を修正したら、記事末尾などに「監修者:◯◯◯◯(社会保険労務士)」等のクレジットを入れます。監修者プロフィールや写真を掲載する場合も、このタイミングで配置します(専門家から提供された情報を掲載)。監修日も明記し、いつ時点でチェックされた記事か示すようにします。

最終稿を公開します。公開後、依頼先の社労士にURLを連絡し、社労士側でも自身のサイトやSNS等で記事紹介・リンク設置を行ってもらえれば理想的です(※プラットフォームサービスでは、監修者一覧ページからリンクしてもらえる仕組みになっている場合があります)。こうして記事ページに専門家のバックリンクが付き、SEO効果も高まります。

以上が一連の流れです。事前に全体プロセスを把握しておくことで、依頼から公開までスムーズに進めることができます。

依頼メール・チェック指示書テンプレート

社労士への記事監修を依頼する際のメール例(依頼状)を、項目ごとにテンプレート形式で示します。件名や本文に含めるべきポイントを整理していますのでご活用ください。

件名: 【記事監修のご依頼】○○に関する記事の監修のお願い

社会保険労務士事務所○○

○○ 様

突然のご連絡失礼いたします。

○○(会社名・担当者名)の○○と申します。

現在、弊社○○サイトにて「△△(記事タイトル仮)」という記事の公開を予定しており、

内容について記事監修(内容チェック)をお願いできればと考えご連絡いたしました。

【依頼内容】

・記事草稿(添付ファイル)をご確認のうえ、事実関係や法令解釈の誤りがないかチェック

・誤解を招く表現や専門的補足が必要な箇所へのご指摘・アドバイス

・差し支えなければ監修者として貴所名・お名前・プロフィールを記事末尾に掲載

【記事概要】

・想定読者:中小企業の経営者、人事担当者

・文字数:およそ 5,000 文字

・構成:育児・介護休業法の改正ポイント、実務対応手順 など

【希望納期】

○月○日(○)まで

※スケジュール調整が必要な場合はご相談ください。

【報酬】

○○円(税込)

監修完了後、請求書を頂き次第、銀行振込にてお支払いいたします。

【添付資料】

・記事草稿(Word 形式)

・参考資料(法改正リーフレット PDF)

ご検討いただける場合、以下についてご回答いただけますと幸いです。

1. 監修の可否

2. ご希望報酬・支払条件

3. 提出いただきたいプロフィール情報(ご経歴・主要実績など)

お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

――――――――――――――――――――――

○○(会社名)

担当:○○ ○○

住所:〒000-0000 東京都○○区○○ 0-0-0

TEL:03-0000-0000

MAIL:example@example.co.jp

――――――――――――――――――――――

以上のように、件名で依頼趣旨を明確にし、本文では誰に何をどこまでしてほしいのかを具体的に伝えます。記事の目的や規模感、監修者のクレジット表記方法、報酬額や支払い条件まで記載しておくと親切です。丁寧かつ漏れのない依頼メールを送ることで、専門家側も対応可否や見積もりを判断しやすくなります。

よくある質問

記事監修を社労士に依頼する際によく出る疑問点をQ&A形式でまとめました。

Q1: 監修を依頼したら、記事の内容を社労士さんが代わりに修正・加筆してくれますか?

A1:基本的にいいえ、修正そのものは依頼者側で行います。記事監修サービスは内容チェックとアドバイス提供が中心であり、社労士が自ら文章を書き直すサービスではありません。誤りの指摘や改善案は示してもらえますが、実際の修正作業はご自身で行う必要があります(ただし、簡単な誤字脱字程度であれば指摘時に訂正してもらえる場合もあります)。

Q2: 継続的に毎月記事を見てもらうことはできますか?

A2:記事単位の単発対応が基本です。一度の依頼につき一度きりの監修(確認)となり、その旨「監修:〇年〇月△日」と記事に日付入りで記載する形になります。定期連載などで継続して監修をお願いしたい場合も、記事ごとに個別に依頼するか、あらかじめ契約しておく必要があります。都度依頼すればもちろん対応可能ですが、「一度頼んだら今後上がる記事はすべて見てもらえる」というわけではない点に注意しましょう。

Q3: 依頼を断られることはありますか?

A3:あり得ます。社労士が記事内容を確認した結果、内容があまりにも事実と異なっていたり、法律・倫理に反する内容を含んでいる場合には、監修をお断りされる場合があります。これは専門家の立場から責任を持って助言できないケースだからです。依頼前に、明らかな誤情報や違法な記述がないか記事を十分チェックしておきましょう。それでもリスクがあると判断された場合は、修正の上で再依頼するか、他の専門家(分野)に相談することになります。

Q4: 支払い方法はどのようになりますか?

A4:銀行振込による支払いが一般的です。直接依頼の場合、監修完了後に請求書を受け取り指定口座へ振込する形が多く、クラウドソーシング経由の場合はクレジットカード決済等も利用可能です。※今回リストアップした社労士事務所でも、支払い方法は事前打ち合わせで柔軟に対応してくれることがほとんどです。念のため依頼時に希望支払方法を伝えておくと良いでしょう。

注意点

最後に、社労士へ記事監修を依頼する際の注意点や留意事項を挙げます。

- 十分に下調べした原稿を用意する:

監修者はあくまでチェック役であり、ゼロから記事を作成するわけではありません。事実関係が大きく間違っている記事を送ると、修正指摘が大量になり依頼自体を断られるリスクもあります 。法律や制度の基本部分は自分でも調べ、最低限の正確性を担保した原稿を渡すようにしましょう。 - 依頼内容と範囲を明確に:

「どの部分まで見てほしいか」(例:法律解釈だけチェックしてほしいのか、文章表現も違和感がないか見てほしいのか)を事前に伝えます。監修範囲が曖昧だと認識違いが生じることがあります。また、監修者名の掲載可否やリンク付与の有無も確認し了承を得ておきましょう。 - 納期に余裕を持つ:

社労士は本業の合間に監修作業を行うケースも多く、依頼から完了まで数日〜1週間程度の余裕を見ておくと安心です。タイトすぎるスケジュールで依頼すると受けてもらえない場合もあります。特に初回依頼時は締切を早めに設定し、余裕を持ってフィードバックを反映する時間を確保しましょう。 - 分量や難易度による料金変動に注意:

相場はありますが、記事が非常に長文(例えば1万字以上)だったり専門性が高すぎる場合、当初の想定より費用が上振れすることがあります。事前に文字数や内容概要を伝え、見積りを確認してから正式依頼するようにしましょう。見積り合意後のキャンセルは基本できません(サービスによってはキャンセル不可が規約になっています )ので、依頼前に内容・条件を十分確認することが大切です。 - 監修後の最終チェックと表示:

社労士から指摘を反映した後、修正漏れがないか最終確認しましょう。監修済みといえど、公開後に内容が変更された場合はその部分は監修範囲外になります。更新があれば必要に応じて再度専門家に確認を取ることも検討してください。また、記事末尾には「監修:〇〇社会保険労務士(監修日:2025年○月○日)」等と明記し、監修者情報は最新のものを掲載しましょう。

以上の点に留意しつつ社労士とのコミュニケーションを密に行えば、円滑に記事監修を完了できるでしょう。事前準備と確認を怠らず、専門家の知見を安心して記事に活かしてみてください。

関連リンク

- 全国社会保険労務士会連合会(公式サイト): 社会保険労務士制度の概要や各都道府県社労士会へのリンクを掲載。社労士の基本情報や役割について知りたい場合に参考になります。

- 記事監修ができる社会保険労務士一覧 – みんなの記事監修: 労務分野の記事監修に対応する社労士のリストページ。今回紹介した社労士のプロフィール詳細や問い合わせフォームが掲載されています。

- 社会保険労務士の記事監修 サービス内容と費用: 社労士監修の特徴やメリット、依頼方法を解説したガイド記事。記事監修を依頼する前に一読しておくと流れが掴めます。