専門家監修付きの記事は、読者の信頼を集めるだけでなく、検索エンジンからの評価向上にもつながります。

とはいえ、誰に頼めばいいのか、料金や対応範囲はどう違うのか――初めて司法書士に記事チェックを依頼しようとすると、細かな疑問が次々に湧いてくるものです。

そこで本記事では、相続・不動産登記・会社設立など多様なテーマに対応できる司法書士の中から、監修実績や専門性、コストパフォーマンスを総合的に評価し、依頼先としておすすめできる司法書士をご紹介します。

- 本記事は 2025年5月1日時点の情報に基づいて作成しています。最新の状況は各事務所の公式サイト等でご確認ください。

依頼できる司法書士一覧

以下では、日本全国でWeb記事の監修を依頼できる司法書士・司法書士法人を20件ピックアップし、「名称(所属事務所名と司法書士名)、対応分野、対応地域、監修料金、特記事項・経歴」をまとめます。

司法書士法人永田町事務所(加陽麻里布)東京司法書士会理事歴任。ベンチャー法務支援。5本以上一括で割安。監修費用:22,000円

司法書士法人永田町事務所(加陽麻里布)東京司法書士会理事歴任。ベンチャー法務支援。5本以上一括で割安。監修費用:22,000円 司法書士・行政書士いとう法務事務所(伊藤祐基)名城大学法学部卒。2017年事務所開設。円満な相続支援に注力。監修費用:27,500円

司法書士・行政書士いとう法務事務所(伊藤祐基)名城大学法学部卒。2017年事務所開設。円満な相続支援に注力。監修費用:27,500円 司法書士法人グラティアス(呉村成信)令和2年法人化。IT企業社外アドバイザー。監修費用:応相談

司法書士法人グラティアス(呉村成信)令和2年法人化。IT企業社外アドバイザー。監修費用:応相談 勝司法書士法人(勝猛一)大手司法書士法人。任意後見・信託分野著書あり。監修費用:応相談

勝司法書士法人(勝猛一)大手司法書士法人。任意後見・信託分野著書あり。監修費用:応相談 司法書士・社労士いしい法務事務所(石井もも)司法書士&社労士のダブル資格で企業法務から相続まで対応。監修費用:応相談

司法書士・社労士いしい法務事務所(石井もも)司法書士&社労士のダブル資格で企業法務から相続まで対応。監修費用:応相談 インテンス法律事務所(原内直哉)司法書士・弁護士・弁理士資格。企業法務に精通。監修費用:応相談

インテンス法律事務所(原内直哉)司法書士・弁護士・弁理士資格。企業法務に精通。監修費用:応相談 司法書士田中康雅事務所(田中康雅)NPO相続アドバイザー協議会理事。監修費用:応相談

司法書士田中康雅事務所(田中康雅)NPO相続アドバイザー協議会理事。監修費用:応相談 司法書士法人わかば(境光夫)相続登記中心に相続業務全般対応。監修費用:応相談

司法書士法人わかば(境光夫)相続登記中心に相続業務全般対応。監修費用:応相談 司法書士法人さくら事務所(坂本孝文)相続登記オンライン相談パック49,500円~提供。監修費用:応相談

司法書士法人さくら事務所(坂本孝文)相続登記オンライン相談パック49,500円~提供。監修費用:応相談 あつみ司法書士事務所(渥美友弘)法務省勤務35年後開業。地域密着型。監修費用:応相談

あつみ司法書士事務所(渥美友弘)法務省勤務35年後開業。地域密着型。監修費用:応相談 司法書士法人不動産名義変更手続センター(板垣隼)Web相談年間3,000件超。FP1級。監修費用:応相談

司法書士法人不動産名義変更手続センター(板垣隼)Web相談年間3,000件超。FP1級。監修費用:応相談 法務テーラー司法書士事務所(片野坂弘平)令和5年独立。家族信託等生前対策に注力。監修費用:応相談

法務テーラー司法書士事務所(片野坂弘平)令和5年独立。家族信託等生前対策に注力。監修費用:応相談 司法書士つじ相続法務事務所(辻徹)遺言・後見・不動産登記を一貫対応。監修費用:応相談

司法書士つじ相続法務事務所(辻徹)遺言・後見・不動産登記を一貫対応。監修費用:応相談 田渕司法書士・行政書士事務所(田渕智之)相続登記・遺言作成特化。情報発信積極的。監修費用:応相談

田渕司法書士・行政書士事務所(田渕智之)相続登記・遺言作成特化。情報発信積極的。監修費用:応相談 司法書士法人リーガル・ソリューション(樋口亨)不動産訴訟や信託契約など幅広く対応。監修費用:応相談

司法書士法人リーガル・ソリューション(樋口亨)不動産訴訟や信託契約など幅広く対応。監修費用:応相談 あいりん司法書士事務所(梅澤徹)年間100件超の相続相談実績。監修費用:応相談

あいりん司法書士事務所(梅澤徹)年間100件超の相続相談実績。監修費用:応相談 太田合同事務所(太田徹)記事監修1文字2.5円。執筆も対応。監修費用:応相談

太田合同事務所(太田徹)記事監修1文字2.5円。執筆も対応。監修費用:応相談 司法書士法人スターディオ(保坂真世)相続案件年間100件超。書籍・新聞寄稿経験あり。監修費用:応相談

司法書士法人スターディオ(保坂真世)相続案件年間100件超。書籍・新聞寄稿経験あり。監修費用:応相談 グリーン司法書士法人(山田愼一)家族信託専門士。全国展開。監修費用:応相談

グリーン司法書士法人(山田愼一)家族信託専門士。全国展開。監修費用:応相談 司法書士事務所ビスポークオフィス(富岡淳)家族信託中心の生前対策コンサル。比較サイト記事監修多数。監修費用:応相談

司法書士事務所ビスポークオフィス(富岡淳)家族信託中心の生前対策コンサル。比較サイト記事監修多数。監修費用:応相談

※上記の監修料金は公開情報をもとにした目安です(明記のない事務所は案件ごとに見積り)。また対応地域は所在地を中心に記載していますが、オンラインで全国対応可能な専門家も多くいます。それぞれ詳細はリンク先やお問い合わせ窓口でご確認ください。

基本知識

司法書士とは?専門領域と監修できるテーマ

司法書士は、不動産登記や商業登記などの登記手続きや、簡易裁判所での訴訟代理等を専門とする法律のプロフェッショナルです。弁護士と異なり裁判業務全般は扱えませんが、登記や契約書作成、裁判所提出書類の作成代理など幅広い業務を担います。

Web記事の監修においても、司法書士は不動産や会社の登記、過払い金請求、少額訴訟のサポートなど、多様な法律分野の記事チェックが可能です。例えば以下のようなテーマであれば、司法書士に監修を依頼できます:

- 不動産登記・名義変更(相続登記や離婚時の不動産名義変更など)

- 相続・遺言(相続手続き、遺産分割、遺言書作成など)

- 債務整理・過払い金請求(自己破産や任意整理、過払い金返還請求)

- 少額訴訟・裁判手続き(簡易裁判所での少額訴訟の進め方や書類作成)

- 商業登記(会社設立登記、役員変更登記、企業法務手続き全般)

このように、司法書士の専門領域に関連する法律記事であれば、内容の正確性担保のために司法書士監修を付けることができます。

司法書士に監修を依頼するメリット

法的正確性の担保

司法書士に記事監修を依頼すると、まず記事内容の法的正確性が担保されるという大きなメリットがあります。法律専門家である司法書士がチェックすることで、記事中の法律解釈や手続き説明の誤りを防げます。実務経験豊富な司法書士であれば、単なる机上の知識ではなく現場感覚も踏まえたアドバイスが得られるため、内容の信頼性が格段に向上します。

信頼性・権威性UP

また、記事に「司法書士監修」のクレジットを表示できるのもメリットです。監修者の氏名やプロフィール写真を記事内に掲載することで、読者にとっての安心感が高まり記事への信頼性・権威性がアップします。専門家の顔が見えることで、他の記事との差別化やサイト全体の信用向上にもつながります。

コストパフォーマンス◎

さらに、司法書士への依頼は弁護士に比べて費用を抑えられる場合があります。後述のように司法書士監修料の相場は1記事あたり2~5万円程度ですが、弁護士の場合はそれ以上になることもあります(※弁護士監修は1記事4.4万円(税込)程度が目安)。扱うテーマによっては司法書士で十分対応可能なケースも多く、コストパフォーマンス良く専門チェックを受けられる点もメリットと言えるでしょう。

主なサービス内容と料金相場

司法書士に依頼できる記事監修サービスの内容は、大きく分けて記事内容のチェック(監修)とフィードバックになります。具体的には、依頼者が執筆した記事の草稿を受け取り、法律的に誤った記載がないかを確認・訂正し、必要に応じて根拠の追加や表現の調整についてアドバイスする形です。監修後、司法書士の氏名やプロフィール情報を記事に掲載する許諾も含まれるのが一般的です。

料金相場は1記事あたり2~5万円程度が一般的です。実際の費用は記事の分量や難易度、依頼する司法書士の経験によって変動しますが、例えば専門家マッチングサービス「みんなの記事監修」では司法書士の場合1記事税込27,500円に設定されています。この金額は記事チェックと簡単な修正提案を含む基本的な監修作業の目安です。一方、愛知県のある司法書士事務所では1文字あたり2.5円(税込)という料金設定で記事チェックサービスを提供しており、記事の文字数に応じて費用が算出されるケースもあります。

追加オプションとして、記事の加筆修正代行やコンサルティングを依頼する場合は別途費用が発生することもあります。しかし基本的に司法書士の監修サービスは「記事のチェックとアドバイス」に特化しており、執筆そのものは含まれない点に注意が必要です。その分、専門家による監修のみを迅速かつ割安に依頼できる仕組みとなっています。

お役立ち情報

依頼から公開までの流れ

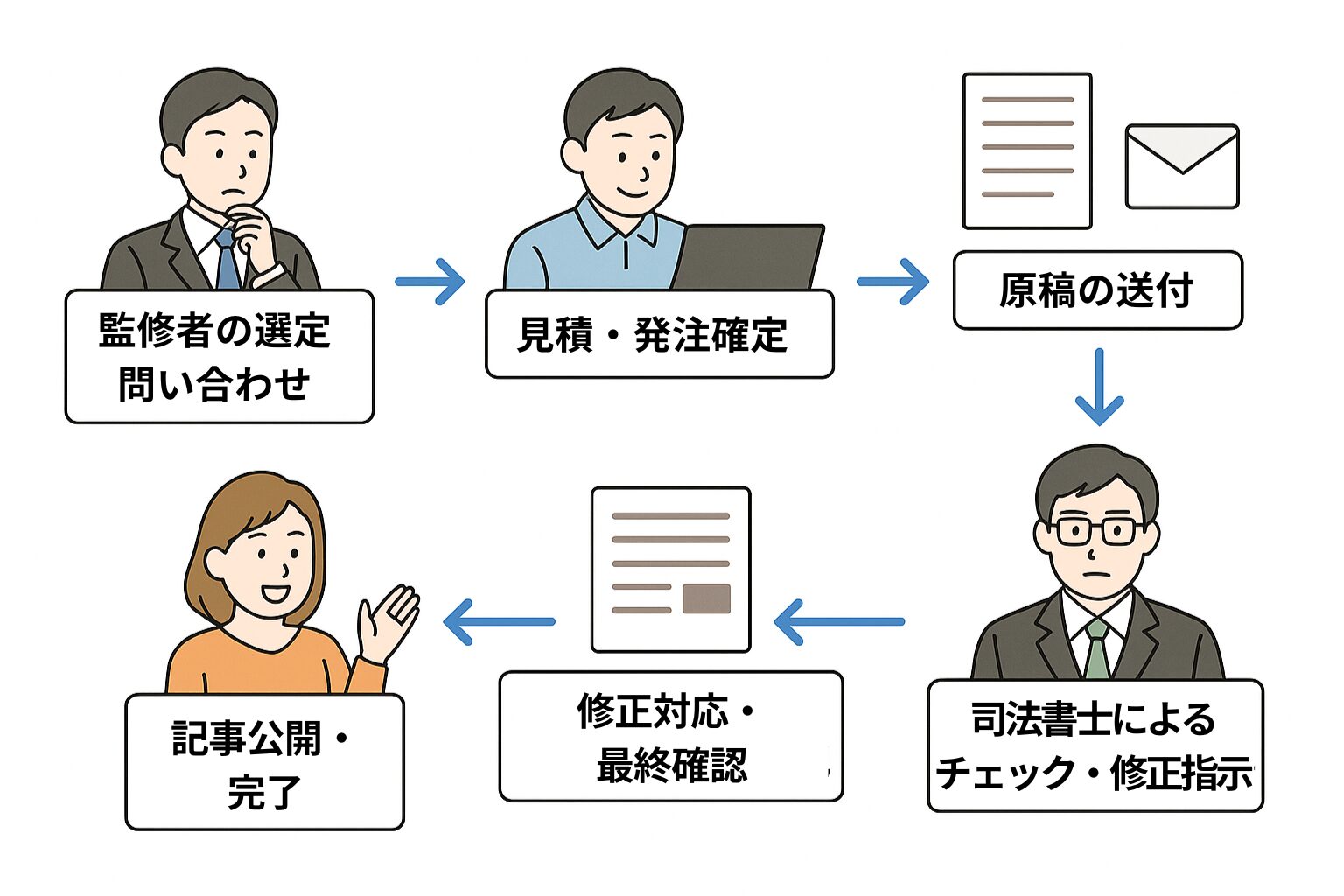

専門家への記事監修を依頼してから記事を公開するまで、一般的には以下のような流れとなります。

- 監修者の選定・問い合わせ

まず監修を依頼したい司法書士を選びます。上記一覧や専門家マッチングサービス等から、記事テーマに合った司法書士を見つけましょう。そしてメールや問い合わせフォームから依頼の打診をします。依頼時には「記事のテーマ・概要」「文字数(原稿の長さ)」「希望納期」などを伝えておくとスムーズです。 - 見積もり・発注確定

司法書士側で依頼内容を確認後、想定作業量に応じた見積もり金額や納期の回答があります。提示された監修料やスケジュールに問題なければ正式に発注を確定します(※多くの場合、着手前に見積書の了承が求められます)。 - 原稿の送付

依頼者は記事の草稿(ドラフト原稿)を用意し、司法書士に送付します。一般的にはWordファイルやGoogleドキュメント等で共有します。図表や参考資料がある場合は併せて提供しましょう。 - 司法書士によるチェック・修正指示

司法書士は受け取った原稿を読み、法律的に誤りや誤解を招く表現がないかチェックします。必要に応じてコメント機能などで修正提案や補足説明を追記してフィードバックしてくれます。例えば「この部分は法律上○○の根拠を明記してください」など具体的な指示をもらえます。通常、原稿受領から約1週間程度で監修作業が完了することが多いようです。 - 修正対応・最終確認

依頼者は司法書士からのフィードバックをもとに記事内容を修正します。疑問点があれば追加で質問し、適宜やり取りしながら完成度を高めます。修正後、必要に応じて司法書士に最終チェックを依頼し、問題がなければ監修完了となります。 - 記事公開・監修者クレジット表記

監修済みの記事をWebサイト上で公開します。本文中または記事末尾に「司法書士○○○○監修」といった形で監修者の名前やプロフィールを記載します。監修者プロフィールページへのリンクや顔写真を掲載することで、読者に対する信頼性アピールにもなります。公開後、監修者にはその旨を報告し、お礼を伝えて一連のプロセスが完了します。

※上記は一般的な流れです。依頼する司法書士や媒体の方針によって手順は多少異なる場合があります。事前の打ち合わせで進行方法を確認しておくと安心です。

依頼メール・チェック指示書テンプレート

司法書士への記事監修を依頼する際のメール文例と、原稿送付時に添えるチェック指示書のポイントを紹介します。問い合わせメールでは簡潔かつ丁寧に依頼内容を伝えましょう。

依頼メール文例

件名:記事監修のご依頼(◯◯メディア ○○様)

◯◯司法書士事務所

司法書士 ○○ ○○ 様

お世話になっております。○○(会社名・サイト名)を運営しております△△と申します。

この度、弊社サイトの記事内容について○○先生に監修をお願いしたくご連絡差し上げました。下記内容にてご対応可能かご検討いただけますと幸いです。

■ 依頼内容:

・記事タイトル:「〇〇〇〇」(仮)

・記事テーマ:◯◯(例:相続放棄の手続き解説)

・文字数:約◯◯◯◯字(A4で◯ページ程度)

・依頼事項:法律的な内容の正確性チェックと加筆修正のアドバイス

■ 公開媒体:

弊社運営のWEBサイト「△△△(サイト名)」にて、〇月〇日公開予定です。

※記事末尾に「司法書士△△△△様 監修」とお名前とプロフィールを掲載させていただきます。

■ 希望納期:

△月△日(◯曜日)までにフィードバックを頂けますと幸いです。

■ 謝礼:

税込〇〇円(1記事あたりの監修料として)

※ご確認いただく記事分量や内容に応じて増減等ございましたらご相談ください。

上記内容でご対応可能か、ご検討のほどよろしくお願いいたします。可能でしたら貴所の報酬のお見積りも併せて頂戴できればと存じます。

(原稿のドラフトとチェックリストを添付しております。)

お忙しい中恐れ入りますが、ご返信をお待ちしております。何卒よろしくお願いいたします。

署名:

△△△(依頼者名)

会社名(サイト名):○○○○

住所:・・・・

TEL:・・・・

メール:・・・・- 件名はひと目で内容が伝わるよう簡潔に:「記事監修の依頼」「◯◯サイト記事監修のお願い」等とします。

- 宛名・導入では司法書士名を正式名称で書き、簡単な自己紹介と依頼の趣旨を述べます。

- 依頼内容の詳細を箇条書きで示します。記事タイトル・テーマ、文字数、依頼したい作業範囲(誤りチェックのみか、加筆提案含むか等)を明記します。

- 公開媒体と形態も伝えます。どのサイトに載るか、監修者クレジットを掲載する旨も記載しましょう。

- 希望納期は具体的な日付を指定します。余裕を持った締切日を設定してください。

- 謝礼(報酬額)は提示できる場合は書きます。未定の場合は「ご相談させてください」でも構いません。司法書士側から見積回答をもらう形でもOKです。

- 結びの挨拶では依頼のお願いと返信依頼の旨を丁寧に述べ、署名欄に自分の連絡先を明記します。

チェック指示書のポイント

原稿を渡す際に、司法書士に特に見てほしいポイントや留意事項があればメモを添えると親切です。以下は指示書に含めると良い事項です。

- 記事の想定読者層・レベル:例「一般読者向け(法律知識ほぼ無し)」「専門家向け」など。読者像によって専門用語の説明レベルが変わるため。

- 確認してほしい点:例「法律的に誤った記述がないか」「最新の法改正に対応した内容か」「事例の解釈に問題ないか」等、重点チェック項目。

- 追記してほしい点:もし監修者の立場から補足すべき情報(例えば「〇〇の場合の例外規定」など)があれば指示。逆に詳しく触れなくて良い部分があればその旨も。

- 修正方法の希望:基本的にはWordの「コメント」機能や赤字修正で対応頂く形になります 。特に指定がなければお任せで問題ありませんが、たとえば「口語調はこのままでお願いしたい」などスタイルに関する要望があれば伝えます。

- その他伝達事項:公開日程や社内の事情で急ぎの場合はその旨、参考にした法令やサイトがあれば共有、等の情報も役立ちます。

以上を文章化し、原稿ファイルと一緒に司法書士に送付しましょう。適切な情報共有により、監修者も効率よくチェックを進めることができます。

よくある質問

Q1. 弁護士ではなく司法書士に法律記事の監修を頼んでも問題ないのでしょうか?違法では?

A. 問題ありません。法律記事の執筆・監修は弁護士だけの独占業務ではなく、司法書士を含む法律有資格者や実務家が行っても違法ではないです。実際、法律専門書でも大学教授や司法書士など弁護士以外の専門家が執筆している例は多数あります。重要なのは記事内容の正確さであり、司法書士も法の専門家ですから、その範囲で正確性を担保できます。ただし訴訟に関する高度な争点など、司法書士の権限外のテーマの場合は弁護士監修が適切です。記事のテーマに応じて司法書士と弁護士を使い分けると良いでしょう。

Q2. 弁護士監修と司法書士監修の違いはありますか?

A. 基本的なチェック内容に大きな差はありません。どちらも法的観点で記事を精査し、誤りを正してくれます。ただし費用面では弁護士の方が高額になりがちです。例えば専門家マッチングサービスの料金では司法書士は1記事27,500円(税込)、弁護士は44,000円(税込)と設定されています。また、扱う分野にもよります。登記や相続などは司法書士の専門領域なので司法書士監修で十分対応可能ですが、訴訟戦略や判例解釈が肝となる記事であれば弁護士の知見が必要な場合もあります。記事テーマと予算に応じて依頼先を選ぶと良いでしょう。

Q3. 監修完了までどのくらい時間がかかりますか?

A. 目安として1週間前後と思っておきましょう。原稿の長さや司法書士のスケジュールにもよりますが、平均的な記事分量であれば依頼からフィードバックまで7日前後というケースが一般的です。急ぎの場合は事前にその旨相談すれば、可能な範囲で調整してもらえることもあります。ただし余裕を持った締切設定を心がけ、こちらも迅速に原稿を渡すなど協力することが大切です。

Q4. 監修者にはどの程度まで直してもらえるのでしょうか?

A.基本的には誤りの指摘とアドバイスが中心です。司法書士は記事の誤解を招く部分を訂正したり、足りない情報の補足提案をしてくれます。ただし文章そのものを代筆したり、構成を大きく組み替えるような作業は通常含まれません (それはライターや編集者の役割になります)。専門家による「監修」はあくまでチェックとコメントが主体であり、記事執筆そのものではない点に注意してください。もちろん誤字脱字程度であれば修正してくれることもありますし、内容面で致命的な誤りがあれば具体的な修正案を示してもらえます。いずれにせよ、最終的な記事の仕上げは依頼者側で行うものと認識しておきましょう。

Q5. どの司法書士に依頼すれば良いか迷っています。選び方のポイントは?

A. 記事のテーマと相性の良い司法書士を選ぶことがポイントです。例えば不動産の話なら不動産登記に強い司法書士、相続・遺言の話なら相続専門の司法書士、といった具合に専門特化分野を確認しましょう。上記一覧の「対応分野」や各司法書士の経歴を参考に、テーマにマッチした方を選定してください。また対応地域は基本的にどこでも大丈夫ですが、地元の専門家に依頼したい場合は地域で絞って探す方法もあります。最後に予算やスケジュールの条件が合うかも考慮しましょう。数名に問い合わせてみて、レスポンスの丁寧さや見積内容を比較して決めるのも一つの方法です。

注意点

最後に、司法書士へ記事監修を依頼・進行する上での注意点をまとめます。

- テーマ選定の適合性

依頼する司法書士の専門外のテーマは避けましょう。司法書士は法律全般に詳しいとはいえ得意分野があります。例えば会社法務が専門の司法書士に相続税の記事監修を依頼するより、相続専門の司法書士を選ぶ方が適切です。監修者一覧やプロフィールから専門領域を見極め、テーマにマッチする方に依頼してください。 - 記事の下準備

監修に出す前に、できるだけ記事内容をブラッシュアップしておきます。法律用語の用法や基本的な制度説明は、自身でも公式情報を確認し正確に書いておきましょう。明らかなミスだらけだと、監修に余計な時間がかかり費用増や信頼低下につながります。「ここだけ確認してほしい」というポイントを絞れるくらいに下準備しておくのが理想です。 - 監修範囲の確認

契約時に、司法書士がどこまでチェック・修正してくれるのかを確認しておきましょう。「法律的な誤りの指摘のみ」「専門的な補足も提案してもらう」など期待する作業範囲を共有し合意しておくと、後々の認識違いを防げます。 - コミュニケーション

フィードバックを受け取ったら、疑問点はそのままにせず確認しましょう。専門用語の意味や修正意図が分からない場合、遠慮なく質問して構いません。スムーズなやり取りができるよう、連絡は迅速に丁寧に行います。逆に司法書士から追加質問が来た場合も誠実に対応してください。 - スケジュールに余裕を

法律チェックには思わぬ時間を要することがあります。締切がタイトすぎると十分な監修効果が得られない恐れがあります。納期はできれば1週間以上、余裕があれば2週間ほど見ておき、早め早めの発注を心がけましょう。万一納期が迫っている場合でも、納品後に公開前修正の時間を少し確保しておくと安心です。 - 守秘義務の遵守

依頼する記事の内容が公開前提とはいえ、監修を依頼する段階では第三者に知られたくない情報(企画内容等)も含まれるかもしれません。司法書士には守秘義務がありますので通常問題ありませんが、不安な場合は機密保持契約(NDA)の締結を提案することもできます。

以上の点に留意しつつ、司法書士との協働で質の高い記事作成を目指しましょう。お互い専門分野が違う者同士、二人三脚で読者に有益なコンテンツを作り上げる心構えが大切です。

まとめ

記事のポイントを押さえておけば、司法書士とのやり取りは驚くほどスムーズになります。まずはテーマに合った専門分野を持つ先生を選び、原稿の要点と納期を明確に伝えることが成功のカギです。

本記事で取り上げた司法書士はいずれもオンライン対応が可能で、監修料も明示または相談ベースで柔軟に調整できます。専門家の力を借りて、読者にとって有益かつ安心感のあるコンテンツを発信しましょう。

関連リンク

- みんなの記事監修(司法書士一覧) – 司法書士を指名してWeb記事の監修を依頼できるサービス。

- 司法書士法人永田町事務所:法律記事の監修サービス – 司法書士(加陽麻里布)による法律記事チェックの案内ページ。

- 太田合同事務所:司法書士による記事執筆・監修サービス – 愛知県の司法書士事務所による記事監修サービス紹介。料金やメリット等記載。

- SEOに専門家監修を付けるメリット(外部記事) – 専門家による記事監修が検索評価や信頼性向上にもたらす効果を解説した記事。